一、培訓和學習是兩件不同的事情

如果用英文來看,“培訓”是“Train”,做這件事的人是“Trainer”;學習是“Learn”,做這件事是“Learner”。所以從英文來看,可以很清晰看到這兩個詞的動作發起者是不一樣的。

中文里面學習是來自“學而時習之”,但是“訓”本身就有“說教”和“教導”的意思。所以不管從英文還是中文來看,我們都會看到培訓和學習是兩件不同的事情,雖然它們有相關性。

在我看來學習是很重要的,但是培訓預算卻不一定有。不管培訓還是學習,在企業里都是有目的的活動,都會以企業的發展為最終目的。

培訓到底能解決什么問題或者說學習有什么作用?

我想到在我學習心理學的時候,有一個特別有啟發的學習點。

當時講臨床治療的老師說:“有很多的心理治療師他們認為自己有很多成功案例,解決了各種問題。但是從本質來講他能起作用,更關鍵的因素在于,這個人他有改變的意愿。而有效的心理治療之所以是有效的,首先是對方是有改變的意愿的。”

所以當我們用平臺思維來看的時候,學員不是等別人告訴他做什么、怎么做。首先要求大家對角色認知有所調整。

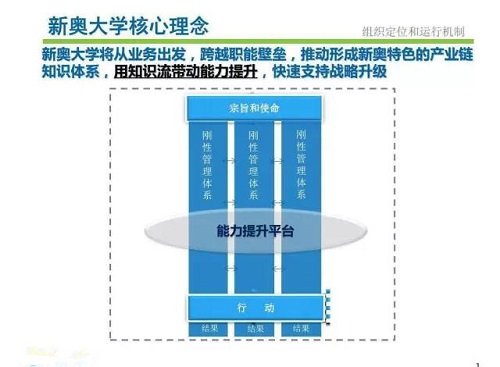

我們新奧大學的核心理念已經不是大學的人,不管是專職人員還是兼職講師,主要著眼點不是教導,不是告訴學員怎么做,不是教很具體的內容,不是要求學員按照一定方法去做。

我們更多看到的是在這個企業里面,員工學習和成長是要身在其中,把知識流動帶動起來,從這張圖可以縱向看到,在成熟企業里,有非常規范的管理體系在運轉著。

當發生變化的時候,當企業面對新的挑戰和機遇的時候,剛性管理體系很難在一夜之間發生變化。進一步理解就是,人首先要變了,體系才有可能改變,面向新的業務要求改變。

所以,我們認為,學習其實可以跨越固定部門界限、跨越職能壁壘和現有的條條框框,能在企業里通過學習,讓企業各部分的知識流動起來,因此而推動員工不斷成長。

二、人都是不愛學習的,那人為什么會學習呢?

成人學習的理論里,大家都知道:當他面對變化的時候,不管是一個生活環境的變化,還是重創或是契機,總之是當他需要變化時,他對學習的意愿是最強烈的,自發學習動機也是最強烈的。

企業也是一樣,當企業面對新挑戰、新機遇的時候就是最最需要學習的。我常把企業比作人來看,很多問題就迎刃而解了。

所以從這個角度來想,如果我們一個人在學習,特別清晰知道自己不會因為今天上了某一堂課或看了某一本書,人生就會發生改變。改變是一個過程,不會因為你上了某一堂課或看了某一本書而馬上改變。

你可能需要思考,可能有頓悟、會實踐、會交流,這都是學習的一部分、是一個過程。對人和對組織都是一樣的。

三、學習為什么會成為我們改變的首選?

我覺得學習或是企業大學,其實都是一種管理工具或者是管理手段,對于不同企業會有不同選擇,這也是我們看到企業大學在不同企業的定位也是不同的,被賦予什么使命和職責并不是由他本身決定。

從另一角度講,把企業比作人,不同的人是有不同的路徑依賴的。

也就是說當一個人通過學習可以獲得他期望的一部分改變,就會更相信學習;而他從沒經歷過、收益過,就不會特別重視它,這是在企業大學運營過程中會碰到的悖論。

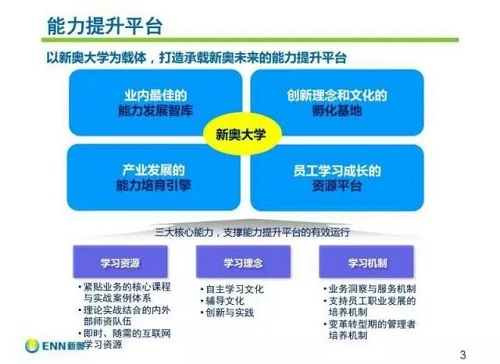

新奧大學是新奧集團的能力提升平臺,我們希望新奧大學成為新奧的能力引擎,進一步分解成面向員工、組織、管理者的部分,我們會提供不同服務,幫助大家面對所從事的業務、所面對的挑戰和改變。

有一些企業不相信,當對員工技能不信任、企業面對較大改革的時候,會把人直接換掉。這是不同企業的不同選擇。

但是我們會看到在今天這個時代,學習是所有人必須的,對人來說是終生學習,對企業也是。只是在不同的企業里,成功的路徑依賴會不太一樣,所以對這件事情的重視程度不同,在選擇管理手段和管理工具時,會作出不同的選擇。

所以從另外一個角度看,對于企業大學的從業者講,我們需要用自己的專業能力使信任建立起來,讓學習帶來更多的價值。

四、學習本身就是改變的過程

在企業的培訓當中,實際上比較難的是軟技能或者是領導力的培養,硬技能的相對比較好把握。比如銷售類的培訓,更容易量化它的產出。

我個人的經驗是說,面對軟技能或者是偏領導力管理類的這樣的培養的時候,其實我們更加需要理解自己的角色,改變我們培訓的工作者的工作方法。

我有一個基本的理念和想法就是,學習本身就是改變的過程。

學習方式的改變,能夠體現思維文化和工作方法的改變。這也是為什么前面提到,當一個企業面臨非常大的挑戰和機遇的時候,學習就會變得的非常的迫切和必不可少。

五、培訓管理者應從老師轉變成設計者/平臺運營者

我們來看一下成人學習的特點。

成人學習,是當他面對變化的時候,他學習的意愿和動機是最強烈的,他對自己的成長,和對成長所帶來的結果,會有更強烈的愿望。

除了前面講到的硬技能學習,他可以按部就班地跟老師學一些核心的技能。在偏軟技能的學習方面,成人學習的另外一個特點是:

學習是一個求證、驗證和辨證的過程,而不僅僅是,等待有人告訴我,我應該怎么做,就照著你說的去做。

如果沒有把握這一點,我們對于培訓也好,培訓路徑也好,培訓內容也好,整個設計就會遠離學習者的要求,沒有辦法做到以學員為中心。

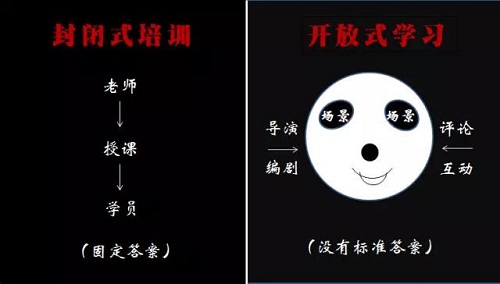

所以我們試圖用場景化的方法,讓他在學習的過程中可以體會工作的場景。也能把學習當中的一些內容帶回他真正的工作的環境當中。

在整個的過程中講師也好,學員也好,以前他們都是有固定的角色的,但是當他進入到我們所設計的學習的項目和課堂當中的時候,我們會設計他不同的角色。

我們的項目組、培訓經理可能更像一個劇組、導演、編劇的角色,我們根據每一個人在里面的角色認知,來設計他們參與的活動。

這個時候我們就會看到,對于授課的老師來講,他希望自己不是重復,或者說不是按照我們給他編定的內容來講。他希望有自己發揮的空間,他甚至希望在這個平臺上能夠發揮他更大的價值。

對學員來講,他在學的過程當中如果能夠有所貢獻,他會對他教學的工具和方法有更深入的理解,離開了學習場景,回到工作環境后,他也更愿意應用。

所以我們就把固定答案的想法,通過內容改變讓它具有一定的開放性。

學員會在某一個選定的業務的場景當中,來討論當下的業務所面對的問題,由這些學員來獻計獻策,老師更多的是引導、點評、啟發他們。

在這個過程當中,我們會看到幾方都是能夠有所收益的。

貢獻的體驗對每一個學習者來講都是最大的激勵。

老師在這個過程中更有成就感,學員也會看到我是可以用的,而且我為某一個業務提供了有用的方法,提供了建議,得到業務什么樣的反饋;而那個被選定的業務呢,也會獲得更多的獻計獻策的貢獻。所以我們很強調說,學習本身就是改變的過程。

因為它改變的不僅僅是學員。置身學習過程每一個人,都會獲得自己的那個角色的不同體驗,會有不同的貢獻和改變,而這些改變在學員學習的項目或者課堂當中,它就已經開始發生了,這使得他回到自己工作崗位的時候,更有意愿,也更有可能進一步應用。